Raconte-moi ta thèse #26 | « Marie-Madelaine en prison : les institutions du Refuge entre repentance volontaire et pénitence forcée, XVIe-XVIIIe siècles », par Tara-Lou Iftene

Tara-Lou Iftene est doctorante à l’EHESS au sein du Centre d’études en sciences sociales du religieux (CéSor), sous la direction de Pierre-Antoine Fabre. Dans sa thèse intitulée « Marie-Madelaine en prison : les institutions du Refuge entre repentance volontaire et pénitence forcée, XVIe-XVIIIe siècles », Tara-Lou Iftene interroge la fonction des établissements pour Repenties et tente de dresser un portrait de celles-ci.

Rencontre avec mon sujet de thèse

Si mon sujet de thèse découle de mon mémoire de master, il s’en éloigne aussi très fortement. Pour mon mémoire, j’ai réalisé une étude détaillée de l’Histoire de Magdelaine Bavent, un texte rédigé à la première personne dans lequel Magdelaine Bavent, une Sœur hospitalière de Louviers, se défend des accusations de sorcellerie dont ses consœurs l’accablent, alors que le couvent est l’épicentre d’une affaire de possession (1638-1647). Au moment de choisir mon sujet de thèse, après quelques hésitations, j’ai pensé mener une étude comparative sur trois femmes connues pour des épisodes de possession au cours du XVIIe siècle, Elisabeth de Ranfaing (1592-1649), Magdelaine Bavent (1602-1652), et Louise du Néant (1639-1694). Mais au cours de l’élaboration de ce projet, la première d’entre elle a particulièrement retenu mon attention : Elisabeth de Ranfaing, femme laïque en proie à des épisodes de possession diabolique, fonde en 1624 l’Ordre de Notre-Dame du Refuge de Nancy, qui se destine au recueil des prostituées repentantes.

Définition des Refuges et choix de la période

Le Refuge nancéien fait partie de ces « établissements pour Repenties », pour reprendre l’expression d’Erica-Marie Benabou, qui accueillent des femmes décrites comme scandaleuses au regard des mœurs de l’époque, ce qui désigne aussi bien des prostituées que des femmes adultères, des huguenotes que des femmes alcooliques. Ces instituts aux nombreuses dénominations (Refuge, Bon-Pasteur, Madelonnettes, Sainte-Pélagie…) constituent une alternative à l’enfermement de ces femmes à l’Hôpital général ou à leur déportation vers les colonies. Au cours du XVIIe siècle, on compte deux ordres principaux, celui du Refuge d’Elisabeth de Ranfaing, et celui de Notre-Dame de Charité de Jean Eudes, formant deux modèles qui s’exportent dans plusieurs villes du royaume de France.

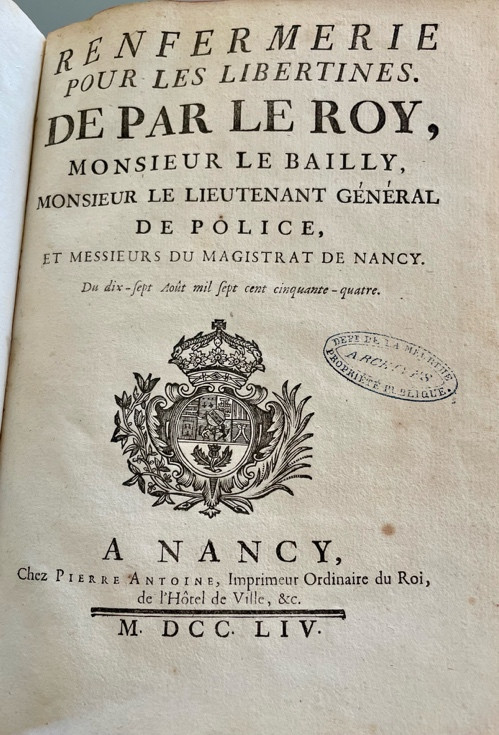

Construction d'une prison pour les Repenties pour lutter contre le libertinage à Nancy. La Renfermerie est aussi surnommée le Ciment, ou Cimenterie, car l’ordonnance du 17 août 1754 prévoit qu’à chaque poteau au rez-de-chaussée « il y aura une Libertine enchaînée, employée à piler du Ciment »

Précisons que ces établissements ne sont ni une spécificité française, ni une invention de l’Ancien Régime. Les premiers moines d’Orient réfléchissaient déjà à une solution pour remettre les femmes scandaleuses sur le pieux chemin de la perfection, imitant ainsi Marie-Madeleine. Sous l’empire de Justinien, et sous l’impulsion de son épouse Théodora, le palais de la Métanoïa est réhabilité en refuge pour les personnes prostituées qui reçoivent en contrepartie une pension financière. Dans la France médiévale, des religieux comme Robert d’Arbrissel, Foulques de Neuilly et Guillaume d’Auvergne s’investissent et investissent dans la création de ces asiles. Notons qu’à cette période, le secours apporté aux « femmes publiques » revêt une importance particulière, en témoigne la lettre du 29 avril 1198 du Pape Innocent III qui stipule que les hommes qui épousent une prostituée œuvrent pour le bien collectif, et que ce faisant, ils gagnent leur Salut. Ainsi, entre le XIIIe et XVe siècle, de très nombreux couvents de repenties fleurissent en France, mais aussi en Italie et en Allemagne.

À la Révolution française, la plupart de ces établissements sont transformés en prison. Pour ne prendre que l’exemple parisien, le couvent des Madelonnettes devient successivement une prison politique, puis pour femmes, puis pour enfants ; la maison de Sainte Pélagie devient elle aussi une maison de correction avant d’être transformée en prison pour hommes. Quelques décennies plus tard, en 1835, l’Ordre du Bon-Pasteur, issu de celui créé par Jean Eudes, renaît sous l’impulsion de Marie-Euphrasie Pelletier. Les instituts suivant cet Ordre se spécialisent dans le recueil et l’instruction des jeunes filles « perdues », c’est-à-dire des filles pauvres et dissipées qui risquent de tomber dans la débauche. Ce projet intéresse rapidement le ministère de la Justice qui y voit l’occasion de rééduquer les « filles de Justice ». Les graves abus qui s’y produisent sont régulièrement dénoncés, depuis 1893 jusqu’à aujourd’hui, en témoigne les travaux récents de Véronique Blanchard.

Ce bref rappel historique dessine un face-à-face troublant entre les Refuges médiévaux et les instituts du Bon-Pasteur des XIXe-XXe siècle : quels sont les changements qui ont abouti à ce basculement des asiles pour prostituées vers de telles maisons de correction ? Les premières recherches permettent d’identifier pour l’explication de ce phénomène deux événements majeurs à l’œuvre dans le cours de l’époque moderne : la Réforme catholique avec la redéfinition des pratiques charitables et dévotes, et la politique monarchique du Grand Renfermement. D’une part, comme l’étudie Barbara Diefendorf, alors qu’au XVIe siècle les pratiques dévotionnelles concernaient principalement le repentir et l’ascétisme, à partir du milieu du XVIIe, elles s’orientent désormais vers l’extérieur et se traduisent par des actions menées pour aider les plus démunis. Ainsi, s’il existe déjà au Moyen Âge des asiles pour les prostituées repenties, « l’idée de les isoler dans une vie de pénitence a pris un nouvel essor avec le renouveau catholique du XVIIe siècle ». D’autre part, ce basculement s’explique aussi par le Grand Renfermement conduit par Louis XIV. Cette formulation de Michel Foucault désigne le recours des autorités à l’enfermement pour garantir l’ordre public, ce qui s’illustre par exemple par la fondation de l’Hôpital général en 1656, par la création de la fonction de lieutenant général de police, en 1667, pour veiller au respect des bonnes mœurs, ou encore par le recours massif aux lettres de cachet pour enfermer les femmes dans des établissements pour Repenties. Notons que ce mouvement répressif n’est nullement incompatible avec l’action des dévots. En particulier, la Compagnie du Saint-Sacrement, très active dans la création des Hôpitaux généraux, se montre particulièrement favorable à l’enfermement des femmes dites débauchées. Leur objectif implicite de transformer ces lieux en des couvents conduit Jean-Pierre Gutton à qualifier ces initiatives de « début d’usage systématique de la prison ecclésiastique ».

Méthodologie et premiers résultats

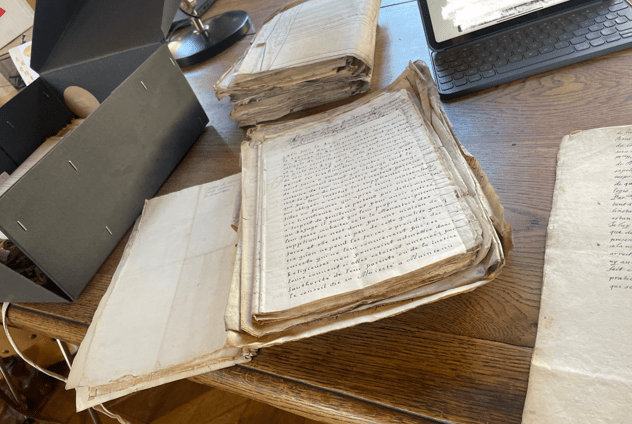

Pour mener cette recherche, j’ai présélectionné une dizaine de centres d’archives qui mentionnaient explicitement dans le titre de leurs fonds les mots-clés de ma recherche. Pour le moment, je me concentre uniquement sur le contenu de ces fonds, et s’il n’est pas exclu d’intégrer à l’avenir d’autres sources (comme les archives judiciaires, de la police, ou des hôpitaux) les premiers documents consultés contiennent déjà des procès-verbaux et requêtes au parlement, des ordres de police et des lettres de cachet. D’un point de vue méthodologique, la concision des inventaires disponibles sur les sites des centres d’archives ne m’a pas permis d’élaborer en amont une stratégie de dépouillement précise. Je privilégie donc une approche plus empirique, avec un angle d’attaque qui se précise au fur et à mesure de la découverte des fonds, qui sont au demeurant beaucoup plus riches qu’attendu. J’ai pour le moment consulté les fonds du CARAN, ainsi que ceux des archives départementales de Seine Maritime, de Côte d’Or et de Meurthe-et-Moselle. Les premières analyses de ces fonds révèlent leur complémentarité, ce qui m’autorise à penser conjointement un ensemble de thématiques, réduites ici à trois pour l’exemple.

Archives départementales de Côte-d'Or

Archives départementales de Côte-d'Or  Archives départementales de Meurthe-et-Moselle

Archives départementales de Meurthe-et-Moselle

Définition et fonctions de ces établissements

La difficulté à trouver une appellation commune à tous ces établissements pour Repenties n’a d’égale que la difficulté à définir précisément la fonction de ces lieux. Pour le moment, il est plus satisfaisant de s’intéresser à la manière dont eux-mêmes se définissent, ce qui peut se trouver facilement dans les mémoires qu’ils produisent pour prouver leur utilité, afin de ne pas être détruit ou pour bénéficier d’une aide financière ; on trouve aussi de tels mémoires dans des requêtes au Parlement pour expliquer le refus d’accepter une huguenote ou une femme condamnée par la Justice. Ainsi le Refuge de Dijon pourra-t-il prétendre être un monastère pour justifier son refus d’accepter une religieuse débauchée condamnée à une peine de cinq ans d’emprisonnement : tout comme les monastères, le Refuge ne peut accueillir que des filles venues là de leur plein gré, et pour une réclusion perpétuelle. Les religieuses « ne sauraient se voir réduites à être geôlières ». Au contraire, le Bon-Pasteur dijonnais admet des filles envoyées par ordre de justice et se présente tout à la fois comme un « hospice toujours ouvert » et « une maison de force et de correction ». De même, le Refuge de Nancy justifie son utilité publique en se définissant tout autant comme un hôpital qu’une « maison de force » pour aider les familles à « cacher et ensevelir » des filles qui les déshonorent. Néanmoins, très souvent, ces établissements mettent en avant leur statut d’hôpital. Cela semble motivé en grande partie par les privilèges fiscaux qu’il pourrait tirer de cette fonction. On trouve cette préoccupation dans les Refuges de Rouen et de Nancy, ainsi qu’au Bon-Pasteur de Dijon, qui tentent par-là de ne pas payer les droits d’amortissement. Par ailleurs, la durée de l’enfermement des Repenties vient fournir un autre élément pour interpréter la fonction de ces lieux. Le croisement des données des lettres de cachet et des registres capitulaires, où figurent les entrées et/ou les sorties, permet d’évaluer la durée de la détention, qui dure le plus souvent un ou deux ans, tout au plus une dizaine d’années.

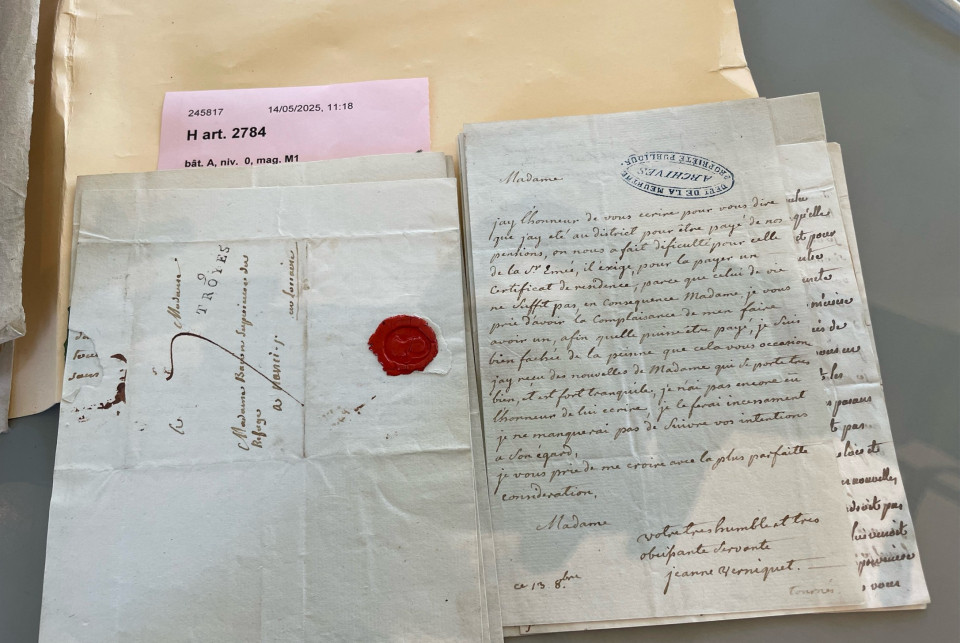

Ancrage territorial et social dans le royaume de France

Les premières recherches mettent en avant l’étroite circulation d’idées et de personnes entre les différents instituts. Des religieuses se déplacent d’une ville à l’autre pour assurer le gouvernement d’une maison, en particulier entre Rouen, Nancy, Dijon. On retrouve aussi des religieuses du Refuge de Rouen à la tête des Madelonnettes de Paris. Par ailleurs, les Sœurs communiquent par écrit pour se tenir au courant des problèmes qu’elles rencontrent. C’est pourquoi dans une requête au Parlement, le Refuge de Rouen cite les Refuges de Nancy et de Dijon pour obtenir les mêmes privilèges qu’eux. De même, les Sœurs de Dijon citent une décision de justice en faveur des Sœurs de Nancy pour convaincre les magistrats dijonnais de ne pas recevoir une religieuse débauchée. C’est aussi pour cela que l’on retrouve dans les cartons d’archives de Nancy et de Dijon un imprimé produit par les religieuses du Refuge de Besançon, ou des papiers relatifs au Refuge de Rouen. Par ailleurs, les Sœurs de ces établissements communiquent également avec l’élite locale, des magistrats ou des avocats qui comptent souvent parmi les proches parents des religieuses. Ce puissant réseau est régulièrement mobilisé en cas de litige avec un archevêque, ou même avec le roi. Enfin, la question du réseau social recoupe aussi celle de l’ancrage de ces établissements au sein de leur ville. Ils possèdent plusieurs maisons et appartements, ce revenu locatif constituant une part non négligeable de leurs recettes. Cette implantation géographique pose la question de leur influence et de leur visibilité, et considérée avec le nombre des pensionnaires reçues, on parvient à se figurer le poids concret de ces lieux à la fois dans leur ville, dans leur province, et à l’échelle du royaume.

Fonctionnement et vie quotidienne

Concrètement, selon les Statuts et les Constitutions, la vie au Refuge est régie en fonction d’un système hiérarchique qui divise les résidentes en trois ou quatre « rangs ». En haut de la hiérarchie se trouvent les « vertueuses », les religieuses qui prononcent les trois vœux traditionnels ainsi qu’un quatrième pour entériner leur mission de conversion des pécheresses. Le deuxième rang est composé des Repenties jugées capables, moyennant des efforts conséquents, de devenir religieuses. Enfin, le dernier rang regroupe les Repenties trop dissipées pour mener une vie monastique, et celles qui sont là temporairement sur décision de justice. Il peut y avoir quelques variations de cette décomposition selon les établissements, mais il est constant de retrouver une séparation physique entre les Sœurs les plus vertueuses et les autres. Ces dernières résident dans un « quartier » séparé, dirigée par une ou deux religieuses, qui occupent cette fonction de manière temporaire. La hiérarchie établie en fonction de la vertu a donc une traduction concrète, et si les Sœurs de Dijon se demandent si elles peuvent partager la cuisine avec les Sœurs du Refuge, c’est pour éviter d’entendre toute parole impudique et pour se prémunir contre toute contagion du vice. Les activités quotidiennes sont toutefois similaires pour les trois catégories : la journée est rythmée par l’alternance entre prières et travail manuel, qui consiste le plus souvent à blanchir, carder, filer, ou broder, afin de produire des ouvrages à vendre. Il est par ailleurs assez difficile d’évaluer la pénibilité du quotidien. Les ordonnances de visite des curés des Madelonnettes de Paris offrent un contre-exemple à l’idée d’un enfermement hautement éprouvant : on reproche régulièrement aux femmes d’être trop bruyantes et trop dissipées, de mentir pour éviter de se rendre aux offices religieux, de passer trop de temps chez l’apothicaire et de consommer trop de drogues, ou de communiquer avec les séculiers du dehors qui leur offrent à travers la grille cadeaux et pâtisseries…

Portrait des Repenties

Une limite importante est à souligner dans cette étude sur les établissements pour Repenties, puisque la présence de ces dernières dans les archives n’est qu’en pointillée. Aucun texte écrit à la première personne n’est disponible pour nous donner accès à leurs expériences individuelles. Cela étant dit, d’autres portes d’entrées existent pour retracer leurs identités et tenter d’approcher au mieux leurs vécus et leurs émotions, même si cela suppose la médiation d’une personne d’autorité (Mère supérieure, curé, magistrat…). On peut d’abord regarder du côté des critères d’admissibilité au Refuge pour brosser un portrait-type de la Repentie. Il y a quelques différences selon les établissements, mais les instituts fondateurs de Ranfaing et de Eudes sont clairs à ce sujet : les filles doivent venir de leur plein gré, ne pas être enceintes, et ne pas être atteintes de maladie contagieuse (et tout particulièrement d’une maladie vénérienne). Peuvent ensuite s’ajouter d’autres conditions, comme celle de n’être ni une sorcière, ni convaincue de crimes de magie. Une fille « difforme » sera automatiquement refusée. Chez les Sœurs pénitentes de Marie-Madeleine, à Lyon, on préfère recueillir des filles douées de « qualités naturelles, comme d’esprit & de beauté » qui seraient « plus capables de ravir des âmes à Dieu & de les engager dans le péché », et qu’il faudrait à ce titre soustraire de la société en raison de leur dangerosité. Les filles au caractère difficile seront acceptées avec précaution, c’est pourquoi les « ivrognes » et les femmes « violentes » ne pourront être acceptées qu’en échange d’une pension substantielle. Quant aux « folles », elles sont absolument bannies de ce type d’établissement, et le Refuge de Nancy refuse ainsi d’accueillir « les personnes furieuses » comme la dame de Medrano qui a tenté d’étrangler et d’assommer des religieuses. L’enfermement de ces femmes est justifié par leur « inconduite » qui risque de déshonorer la famille et de troubler l’ordre public. On regroupe sous ce terme vague tout comportement jugé scandaleux : colère excessive, consommation d’alcool, mauvaises fréquentations, libertinage charnel, relation avec un homme d’une autre classe sociale… Enfin, les lettres de cachet et les registres capitulaires offrent des informations précieuses pour circonscrire un peu plus l’identité des résidentes, en précisant l’âge lors de l’entrée (d’une dizaine à une quarantaine d’années, la grande majorité ayant entre 16 et 25 ans), la personne à l’origine de la détention (le plus souvent la famille) ; elles permettent aussi d’estimer le milieu social en précisant le montant de la pension (de 120 à 3000 livres pour le Refuge de Dijon) ainsi que le métier des proches (père, frère ou mari).

Conversion et repentance

Comme esquissé plus haut sur la fonction revendiquée par ces établissements (hôpital, monastère, maison de force), tous ne portent pas le même regard sur la repentance attendue de ces femmes. Par ailleurs, même pour les établissements qui affichent cet objectif de conversion, l’écart entre l’ambition et la pratique se creuse car quoiqu’elles fassent les pécheresses portent à jamais les stigmates de leur vie passée. À Nancy, on lit au détour d’un commentaire sur une Sœur du Refuge qu’on choisit de ne pas enterrer en sainte terre qu’elle est décédée « de la même manière qu’elle a vécu, c’est-à-dire scandaleusement ». Les ordonnances de visite aux Madelonnettes de Paris en donnent une autre illustration. Tout geste déplacé risque de provoquer le retour de la débauche, c’est pourquoi il faut répéter aux filles de s’abstenir de toute amitié particulière, de « caresses molles, flatteries, baisers, manières des mains » entre elles, et on préconise une surveillance des cellules jour et nuit. En somme, il faut prendre garde à ne pas « réveiller le souvenir de leurs malheurs passés », le verbe réveiller intervenant souvent pour démontrer à quel point le vice ne disparaît jamais et peut resurgir dans un moment d’inattention. Il ne suffit donc pas d’enfermer les Repenties pour qu’elles retrouvent leur chasteté : la surveillance doit s’exercer dans l’enceinte même de la maison. Il apparaît en creux que le danger qu’encourent les femmes débauchées n’émane plus de la fréquentation des hommes, mais bien de la trop grande promiscuité avec d’autres femmes débauchées. On redoute notamment les histoires « vicieuses » et les conseils que ces femmes pourraient s’échanger entre elles, d’où l’interdiction formelle de parler de sa vie passée. Il faut éviter à tout prix le risque de la contagion du péché, ce qui nous invite à reprendre l’expression « d’école du crime » désignant la prison pour interpréter l’appréhension des supérieurs et gouverneurs des Refuges face au rassemblement sous un même toit de femmes jugées scandaleuses.

Résistance et désespoir

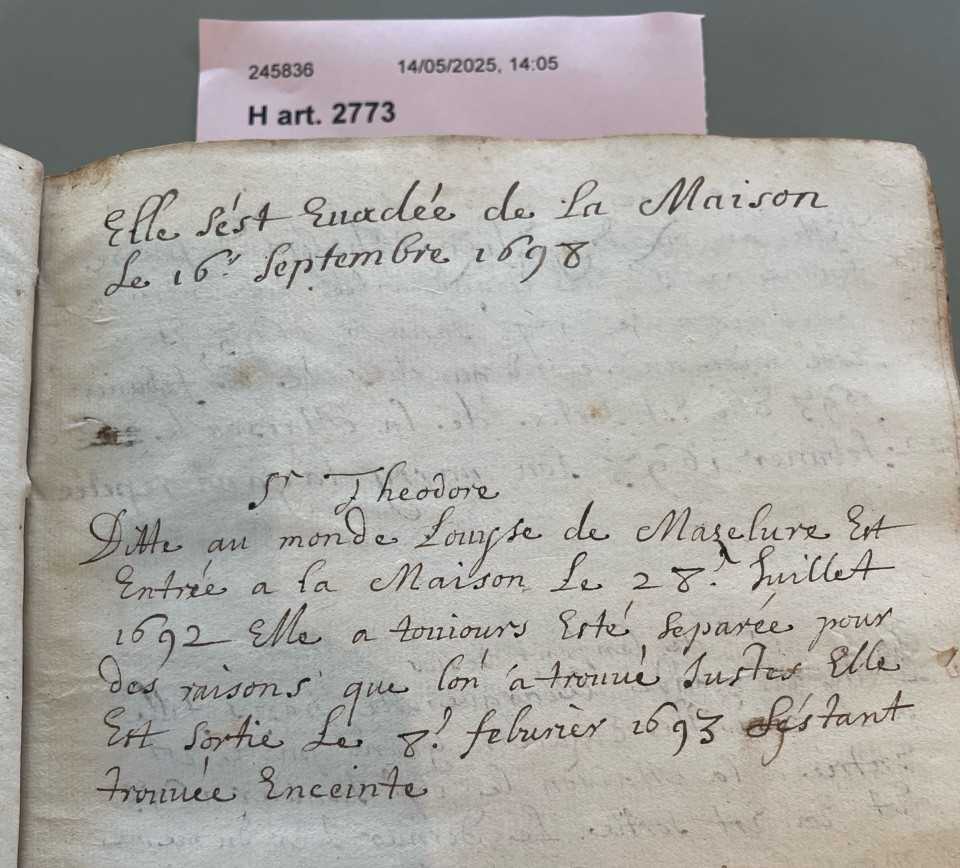

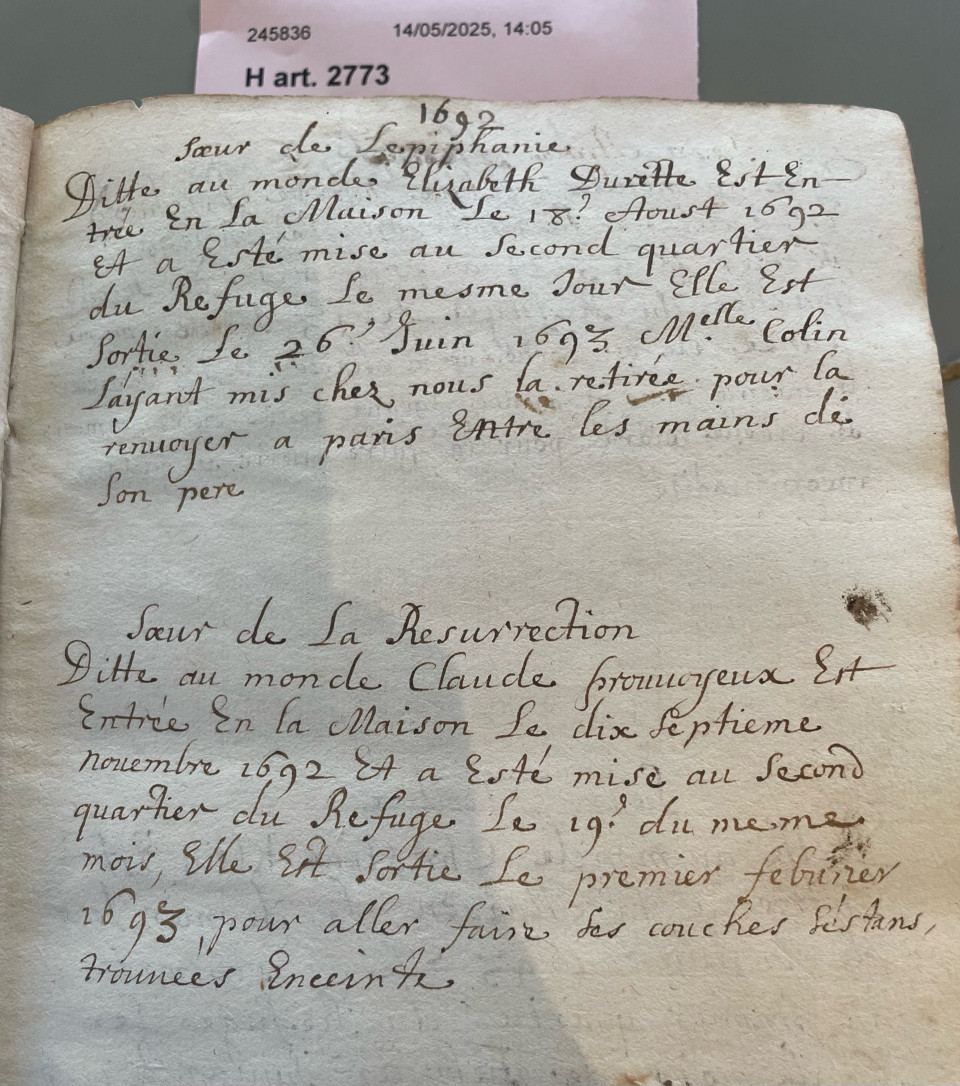

Enfin, une dernière porte d’entrée pour approcher le vécu des Sœurs du Refuge se trouve dans les récits de leurs évasions. La mention « elle s’est évadée » se retrouvent très souvent dans les registres capitulaires.

AD Meurthe-et-Moselle, livre des Soeurs du Refuge. On peut y lire deux cas de femmes quittant le Refuge pour accoucher à l'extérieur, une évasion, une fille remise à son père, à Paris.

Certains passages sont moins laconiques, et on apprend qu’à Nancy, une Sœur du Refuge provoque un incendie pour pouvoir s’échapper ; une autre fois, deux cavaliers sont missionnés pour partir à la recherche d’une fugueuse (l’archive qui retrace leur parcours est la facture que ces deux hommes envoient pour décompter leurs opérations). Pour s’échapper, les Repenties bricolent avec ce qu’elles trouvent dans la maison : à Paris, la Sœur de Sainte Julie « a sauté les murs du jardin après s’être échappée par la fenêtre à l’aide d’une corde » ; idem à Dijon, où les Sœurs Saint Philippe et Théodore s’évadent grâce à une échelle et une corde. Toujours à Dijon Pierrette Dard, une femme placée là par lettre de cachet, met en place une stratégie poussée pour s’enfuir : elle dispose un « phantome » dans son lit et s’évade en pleine nuit par le grenier, fabriquant une corde à l’aide de linges noués bout à bout. Elle est finalement recueillie par une aubergiste qui l’avait trouvée dans la rue, en train de se débattre face à trois hommes qui tentaient de la violer. Plus largement, il est possible de trouver çà et là des détails nous mettant face à des ressentis individuels. Au travers d’un interrogatoire mené par des magistrats au Bon-Pasteur de Dijon, on retrouve la description des sanglots des jeunes femmes enfermées contre leur gré. À Nancy, au cours des « assemblées de familles », c’est-à-dire des réunions de plusieurs membres de la famille pour juger de la nécessité du « renfermement » de leur fille, femme ou sœur, les raisons exposées recoupent souvent l’alcoolisme, la débauche publique, la fugue, la tentative d’homicide ou de suicide. On peut alors lire des certificats de médecins qui posent le diagnostic de folie pour expliquer ces tentatives d’atteinte à sa vie. En dehors des évasions, les registres capitulaires font état des actes de rébellion qui opposent régulièrement les religieuses aux Repenties. Ces dernières s’opposent verbalement et physiquement, utilisant l’insulte, le crachat, la gifle, voire plus, pour marquer leur opposition. Les raisons aboutissant à de tels gestes ne sont pas précisées : sont-ils provoqués par une punition jugée injuste, ou sont-ils simplement le résultat d’une lassitude de se trouver ainsi enfermée ? La question de l’interprétation des actes mentionnés ci-dessus n’est pas encore résolue : faut-il y voir des actes de résistance, de rébellion, ou la marque d’un profond désespoir ?

Commentaires0

Veuillez vous connecter pour lire ou ajouter un commentaire

Articles suggérés